স্মৃতির মিনার

ভাষা আন্দোলনে নারী

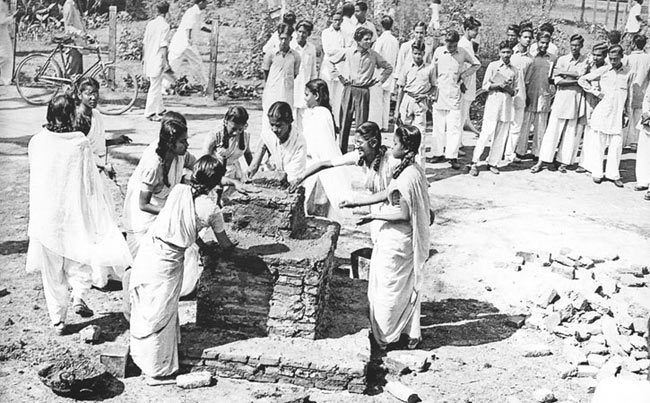

‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’দাবির আন্দোলনে সহযোদ্ধা হয়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন নারীরা। পাকিস্তান আর্মি ও পুলিশের তাক করা বন্দুকের নলকে উপেক্ষা করে ভাষার দাবির মিছিলগুলোতে নারীরা ছিল সামনের কাতারে। সে সময় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আমানুল হক ও অন্যদের তোলা ছবি, তখনকার আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ভাষাসৈনিকদের স্মৃতিচারণা এবং দলিল ও বইতে এর প্রমাণ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাতে লুকিয়ে ভাষার দাবির বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত পোস্টার আঁকত। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে নারীরাই পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙে। আহতদের চিকিৎসায় বিশেষ ভূমিকা রাখে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা। আহতদের চিকিৎসা সাহায্যের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েরা চাঁদা তুলে আনে। পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রদের নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখে। আন্দোলনের খরচ চালানোর জন্য অনেক গৃহিণী অলঙ্কার খুলে দেন। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় অনেক নারীকে জেলও খাটতে হয়েছে। কেউ হারিয়েছেন সংসার। কেউ আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে হয়েছেন বহিষ্কৃত।

ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নারীদের অনবদ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে বাংলাভাষার দাবিকে চাঙ্গা করতে গঠিত হয় ‘তমুদ্দিন মজলিস’। আবুল কাশেমের স্ত্রী রাহেলা, বোন রহিমা এবং রাহেলার ভাইয়ের স্ত্রী রোকেয়া আন্দেলনকারীদের আজিমপুরের বাসায় দীর্ঘদিন রান্না করে খাইয়েছেন। শুধু তাই নয়, বায়ান্নর ২৩ তারিখ রাত ৪টার দিকে আবুল কাশেমের বাসা ঘিরে ফেলে পুলিশ। ভিতরে আবুল কাশেম ও আব্দুল গফুরসহ অন্যরা ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র ‘সৈনিক’ পত্রিকা প্রকাশের কাজে ব্যস্ত। পুলিশ দরজায় বারবার আঘাত করলে মিসেস রাহেলা কাশেম, ফ্যামিলি বাসায় রাতে পুলিশ প্রবেশের চেষ্টার বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ তর্কবিতর্ক জুড়ে দেন। এ সুযোগে আবুল কাশেমসহ অন্যরা পেছনের দেয়াল টপকে পালাতে সক্ষম হন। এরপর পুলিশ ভিতরে ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে যায়। ভাষা আন্দোলন শুরুর দিকে অন্দরমহলে নারীর এই অবদান আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচিগুলো এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কারণ সেই রাতে আবুল কাশেমসহ অন্যরা গ্রেপ্তা হয়ে গেলে প্রচারপত্র হয়তো থেমে যেত।

১৯৪৮ সালের ৩১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ঢাকার বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভায় ছাত্রীদের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, ‘বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে।’ আন্দোলনের শুরুর দিকে একজন ছাত্রীর মুখে এমন সাহসী উচ্চারণ কর্মীদের মনে উদ্দীপনা জোগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পরে ১৯৪৮ সালের ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, ‘১১ মার্চ ভোর বেলা থেকে শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং... ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। ... সকাল ৮টায় পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হলো। ... কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। ... তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। ...আনোয়ারা খাতুন ও অনেকে মুসলিম লীগ পার্টির বিরুদ্ধে (অধিবেশনে) ভীষণভাবে প্রতিবাদ করলেন।’

আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন, ‘ যে পাঁদিন আমরা জেলে ছিলাম, সকাল ১০টায় স্কুলের মেয়েরা (মুসলিম গার্লস স্কুল) ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর ৪টায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হতো না। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’, ‘বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই’, ‘পুলিশি জুলুম চলবে না’-এমন নানা ধরনের স্লোগান।

এরপর জিন্নাহর ঘোষণা-পরবর্তী সব কর্মসূচিতে নারীরা সরব ছিলেন। পরে বায়ান্নর ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক জিন্নাহর ঘোষণা পুনরাবৃত্তি হলে মহান একুশের মূল ক্ষেত্র তৈরিতে ছাত্রীরা সাহসী ভূমিকা রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা আন্দোলন চাঙ্গা করতে অর্থ সংগ্রহ ও রাতভর পোস্টার লেখার কাজ করে।

২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার মূল কাজটা রওশন আরা বাচ্চুসহ আরো কয়েকজন ছাত্রীরা দ্বারাই হয়। কারণ ১০ জন করে বের হওয়া প্রথম দুটি দলের অনেকেই গ্রেপ্তার হন। ছাত্ররা ব্যারিকেডের ওপর ও নিচ দিয়ে লাফিয়ে চলে যায়। পরে তৃতীয় দলে বেরিয়ে ব্যারিকেড ধরে টানাটানির কাজ শুরু করেন ছাত্রীরাই। সেদিন পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেলে অনেক ছাত্রী আহত হন। এরমধ্যে রওশন আরা বাচ্চু, সারা তৈফুর, বোরখা শামসুন, সুফিয়া ইব্রাহীম, সুরাইয়া ডলি ও সুরাইয়া হাকিম ছিলেন।

সেদিন বর্তমান জগন্নাথ হলে চলা এসেম্বলিতে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য আনোয়ারা খাতুন প্রতিবাদী বক্তব্যে বলেন, ‘মিস্টার স্পিকার, পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা আহত হয়েছে। ... মেয়েদের মোট আহতের সংখ্যা ৮ জন। মন্ত্রিসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।’

ঢাকার বাইরে নারীরা ভাষা আন্দোলনে একাত্ম হতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জের মমতাজ বেগমের কথা সবার জানা- কারানির্যাতনের একপর্যায়ে সরকারের চাপে স্বামী তাঁকে তালাক দেন। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী, বেনু ধর ও শাবানীর মতো কিশোরীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সিলেটের কুলাউড়ার সালেহা বেগম ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী থাকাকালীন ভাষা শহীদদের স্মরণে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলণ করেন। এই অপরাধে সেখানকার ডিসি ডি কে পাওয়ারের আদেশে স্কুল থেকে তাঁকে তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। সালেহা বেগমের পক্ষে আর পড়ালেখা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

চট্ট্রগাম ও সিলেটে ছাত্রীরা আন্দোলনে জোড়ালো ভূমিকা রাখে। এদের মধ্যে স্কুলের কোমলমতি কিশোরীদের অংশগ্রহণই ছিল সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন তথ্য ও বইপত্র ঘেটে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে একই চিত্র পাওয়া যায়।

ভাষা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রণে সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। সেদিন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন ছাত্রী গ্রেপ্তার হন। তাঁদের মধ্যে লায়লা নূর, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, রওশন আরা বেনু, ফরিদা বারি, জহরত আরা, কামরুন নাহার লাইলি, হোসনে আরা, ফরিদা আনোয়ার ও তালেয়া রহমান অন্যতম।

সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে এবং প্রক্টরের সামনে পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হতো। গ্রামের নারীরা তো ছিল পর্দা প্রথার আড়ালে বন্দি। এমন সময় সামাজিক, ধর্মীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপত্তি ঠেলে বাংলাভাষার দাবিতে নারীদের রাজপথে নেমে আসা- এটা ছিল বিরাট ব্যাপার। পুলিশি বাধা ছাড়া ছাত্রদের তো আর তেমন কোনো বাধা ছিল না। আন্দোলনে অংশ নিতে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটাই নিয়েছে নারীরা।

বাঙালি নারীর অগ্রগতির বড় ধাপ ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়া। এই নারীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বের সাহসী অংশীদার- জাতীয় বীর।

লেখক : সাংবাদিক, এটিএন নিউজ

বাশার খান

বাশার খান